|

Переход на лыжах через Пинегу в деревню Едому оказался неожиданно тяжелым. Когда стоишь на высоком правом берегу, то кажется, что пройти километр с небольшим до избушек Едомы и возвышающейся над лесом Никольской церкви пара пустяков, но когда спускаешься на пинежский лед на лыжах с сорокакилограммовым рюкзаком, то понимаешь всю меру собственной самонадеянности. Проталины на льду не опасны, только хлюпать лыжами по воде не приятно, зато, когда мокрые лыжи оказываются в холодном снегу, они моментально обмерзают, и скользить перестают. Да, к тому же, посередине реки остров, а на острове снега всегда больше, чем на гладком льду, и двигаться с рюкзаком по снегу метровой глубины совсем невмоготу. Пришлось мне скинуть рюкзак, тропить лыжню, а потом за ним возвращаться. Георгий с Лёшей ушли по лыжне вперёд в деревню: начинало смеркаться, и надо было срочно искать ночлег.

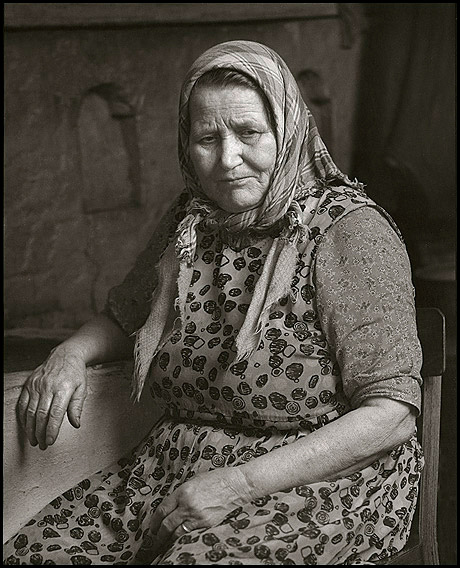

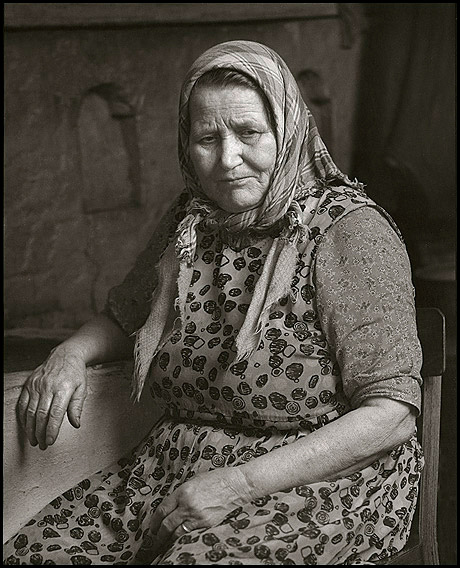

Я поднялся на крутой берег к Едоме почти в темноте, и встретил Алексея, который поджидал меня. Он сказал, что они уже договорились о жилье, ночевать будем у Натальи Алексеевны, что живёт на самом краю деревни. Её долго упрашивать не пришлось, пустила в дом трёх незнакомых мужиков почти без разговоров. Наталья Алексеевна оказалась приветливой и заботливой хозяйкой, переживала, что мы собрались лечь в спальниках на полу, сетовала, что лишних кроватей у неё нету. Перед сном мы сидели за столом, расспрашивали её о здешнем житье-бытье, обсуждали планы на завтрашний день.

Внезапно Наталья Алексеевна вздрогнула, издав странный громкий звук, отдалённо напоминающий икоту, будто какая-то боль пронзила её. Мы переглянулись, сообразив, что это такое.

Здесь надо упомянуть об одном разговоре с учителем местной школы, состоявшемся накануне в Верколе, и которому я не придал по началу значения. Он рассказал нам, что в глухих лесах, что простираются от Верколы до Суры до сих пор остаются деревни староверов, живущих совершенно изолированно. А среди староверов есть «икотники», те, кто умеет насылать на человека икоту.

- А что её насылать-то, икнуть каждый может – сказал я.

- Это не простая икота – пояснил учитель – человек будто вскрикивает периодически, и насылается она на всю жизнь. Не дай Бог такое, у нас со староверами стараются не связываться.

Я не поверил тогда рассказу, посчитал, что это очередное суеверие, и что не дело учителю такие суеверия распространять. Оказалось, что мои выводы чересчур поспешны. Позже, побывав на Русском Севере не раз, я часто ловил себя на мысли, что то, что в Москве кажется сказками и преданиями, здесь есть каждодневная реальность для всех абсолютно привычная.

Пару дней спустя я расспросил Наталью Алексеевну об икоте, и она рассказала, что одна староверка ещё до войны хотела увести от неё будущего мужа. Мужа Наталья Алексеевна отстояла, но получила такую вот «память» об этом. А муж погиб на фронте, и прожила-то она с ним всего два месяца – замуж вышла весной сорок первого.

И ещё один замечательный разговор состоялся у нас с Натальей Алексеевной в первое утро. Мы, собираясь на съёмку, решили договориться с хозяйкой, где спрятать ключ от избы, дабы она смогла спокойно отлучаться к подруге. Наталья Алексеевна не понимала, о чем речь.

- Ключ от замка куда деть? – спрашивали мы.

- Какого замка? Нет у меня замка – удивлялась она.

- А как вы дверь запираете, когда уходите? – допытывались мы.

- А батожок-то к двери приставлю, значит, меня нету.

- Ну, батожок это не запор – кто хочет, войдет!

- Дак, кто ж станет входить, когда хозяев нету? – искренне недоумевала Наталья Алексеевна.

Первый раз я жил в доме, который вообще никогда не запирался.

|

Наталья Алексеевна. (Портрет с историей)

Наталья Алексеевна. (Портрет с историей)

Наталья Алексеевна. (Портрет с историей)

Наталья Алексеевна. (Портрет с историей)